Bulan Juni 2021 genap tahun pertama anak saya bersekolah. Sekolah generasi corona, orang bilang, sekolah dari rumah. Yang sekolah memang anak saya, tapi yang belajar bukan cuma dia, saya ibunya juga harus ikut belajar. Orangtua ikut mendampingi anak belajar selama pandemi, pasti paham apa ‘atmosfer’ yang saya maksud. Tugas-tugas anak yang menuntut perhatian, bertumpuk saling tindih dengan tugas rumah bagi ibu rumah tangga, dan bertambah lagi dengan tugas kantor bagi ibu bekerja. Belum lagi kegalauan karena demo anak-anak yang meminta kenaikan uang jajan, dan tambahan jam menonton layar.

Sekolah anak saya tidak mewajibkan pertemuan daring setiap hari, atau tugas yang harus dikumpulkan berkala di sekolah. Tapi bukan berarti saya tidak merasakan panas di ubun-ubun kepala seperti yang orang-orangtua lain rasakan. Meski sebenarnya sekolah anak saya, tidak ribed dibanding sekolah-sekolah pada umumnya’.

Kalau bisa disebut tugas, maka satu-satunya tugas yang diberikan sekolah kepada anak saya (dan murid lainnya) adalah membuat riset dalam 1 semester. Jangan bayangkan riset muluk-muluk seperti anak kuliahan. Ini riset sederhana, anak mencari tahu sesuatu hal yang menarik baginya, dengan proses apapun yang ia lakukan sendiri. Ada anak yang memilih riset membuat bakwan, memelihara hamster, atau membuat mainan dari kardus. Anak saya memilih riset membuat film dengan karakter BTS, boyband asal Korea kesukaannya.

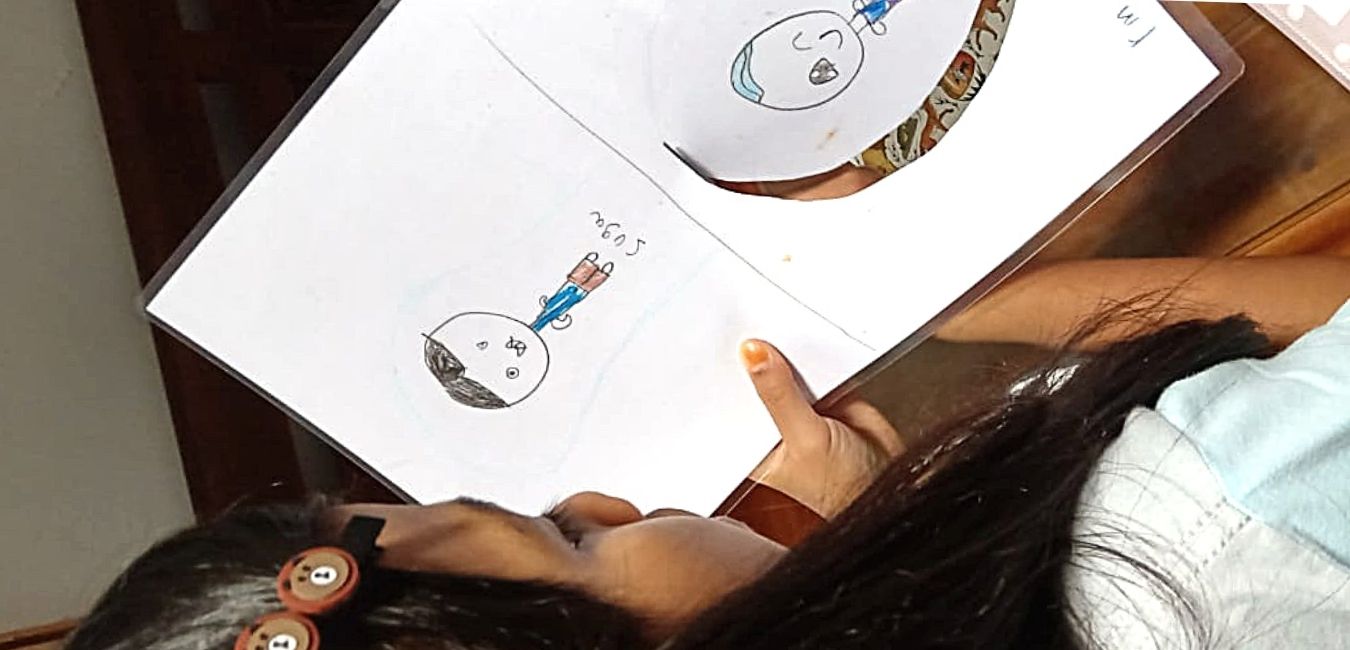

Meski jauh dari standar pembuatan film, anak saya belajar banyak dari riset sederhananya ini. Ia belajar membuat alur cerita, menyusun dialog hingga mengamati kekhasan tiap karakter BTS lewat video mereka untuk dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar ini nantinya yang digerak-gerakkan sebagai tokoh film.

Riset hanya berfokus pada proses yang anak alami selama melakukannya. Tidak ada kata gagal, apapun yang terjadi selama waktu pengerjaan adalah pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Waktu pengerjaan riset memang panjang, 6 bulan. Namun sering terasa kurang, banyak yang mungkin terjadi dalam kurun waktu itu. Seperti keinginan anak berganti riset yang muncul tiba-tiba, rasa malas, bosan, dan kesan menggampangkan. Di waktu-waktu ini, saya yang mendampingi jadi sering kesal, terburu-buru dan uring-uringan.

Dengan pengetahuan pendampingan yang minim, juga nol pengalaman rasanya saya malah sering tidak sabar dan ada kecenderungan mengulang gaya belajar jaman purba yang justru tidak saya sukai. Saya memburu-buru anak untuk mengerjakan riset, seringkali dibumbui dengan marah-marah dalam pengerjaannya dan luput memancing satu dua gagasan berharga.

Saya teringat beberapa prinsip yang dianut di sekolah. Alam raya sekolahku; semua orang adalah guru; semua tempat adalah sekolah. Secara bebas bisa diartikan kalau belajar bisa apa saja, dimana saja dan dengan siapa saja. Kesannya fleksibel, tidak kaku dan selow. Prinsip ini saya rasakan sendiri mampu dihidupkan dengan baik di sekolah.

Pandemi membuat anak-anak yang biasanya dimentori oleh fasilitator kini harus dimentori oleh orangtua. Bukannya fleksibel, saya merasa iklim belajar yang saya bangun sudahlah kaku, dangkal pula. Ketika bersama-sama membuat tokoh film dari kertas, kami menggunakan dua kertas yang berbeda, kertas HVS dan kertas karton. Awalnya kami menggunakan satu jenis kertas saja, yaitu kertas HVS. Namun setelah kami membuat properti mobil, ternyata kertas HVS terlalu tipis sehingga saya berinisiatif mengajak anak membeli kertas karton. Sayangnya, saya tidak melibatkan anak dalam proses berpikir ini. Gagasan bahwa kertas memiliki berat dan permukaan yang berbeda dan dengan demikian memiliki fungsi yang berbeda-beda pula, dilewatkan begitu saja oleh saya selaku fasilitator.

Dialog-dialog sederhana dengan anak yang di mata fasilitator sekolah bisa digali lalu diolah menjadi pengetahuan baru, di tangan saya sering hanya jadi yes no question saja.

Saya masih sering bertanya-tanya, apa ya yang sudah dipelajari anakku hari ini? Meski itu bukan pertanyaan yang aneh. Wajar jika kita orangtua ingin memastikan anak-anak kita berlatih dengan fisik dan jiwanya setiap hari. Masalahnya, saya sendiri kadang masih kepleset. Terjebak mengaitkan belajar dengan semata-mata mengerjakan tugas tertentu. Padahal, kembali berbaikan setelah bertengkar dengan kawan bermain, juga sebuah pelajaran mengelola konflik, bukan?

Charlotte Mason, seorang praktisi pendidikan bilang, yang terpenting adalah setiap hari anak memiliki ide-ide yang menggairahkan daya pikirnya. Tugas kita orangtua hanyalah memastikan anak terpapar gagasan-gagasan baru setiap hari. Gagasan ini, kata CM, akan membantu anak menumbuhkan akal dan budinya. Darimana ide-idenya? Di sinilah peran orangtua, anak akan dipaparkan apa, dimana dan oleh siapa.

Dalam kasus saya, banyak gagasan baru yang saya dapat justru muncul dari kebingungan saat menjajal peran fasilitator di rumah. Selama itu, banyak pertanyaan acak yang muncul di kepala. Apakah saya mendampingi anak saya dengan baik? Apakah dia bertumbuh selama ‘bersekolah’ bersama saya di rumah? Apakah ada gagasan-gagasan baru yang mekar di kepalanya? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu bisa menjadi diskusi menarik bagi saya dan suami/ fasilitator kelas.

Berkat pertanyaan-pertanyaan itu, saya mencari tahu dan pada akhirnya melihat makna belajar dari sudut pandang saya sendiri. Saya menyusun ulang makna kata ‘belajar’ yang sebelumnya saya kira sudah saya pahami perbedaannya dengan sekolah.

Terlalu sederhana jika kita melihat proses belajar semata hanya dengan menyelesaikan sederet tugas. Tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, di beberapa titik mampu merangsang gagasan-gagasan yang muncul dalam benak anak. Namun bagaimana gagasan tersebut diproses dan direngkuh untuk mewujud, butuh peran fasilitasi yang dijalankan oleh orangtua. Kita, orangtua adalah rumah bagi anak. Atmosfer yang kita bangun di rumah, memiliki pengaruh yang sama besarnya (pada beberapa kondisi justru jauh lebih besar) dengan sekolah dalam menumbuhkan gagasan-gagasan di kepala anak menjadi ide-ide besar yang akan membentuk karakter anak.

Jakarta, 14 Juni 2021

Orang Tua SALAM

Leave a Reply